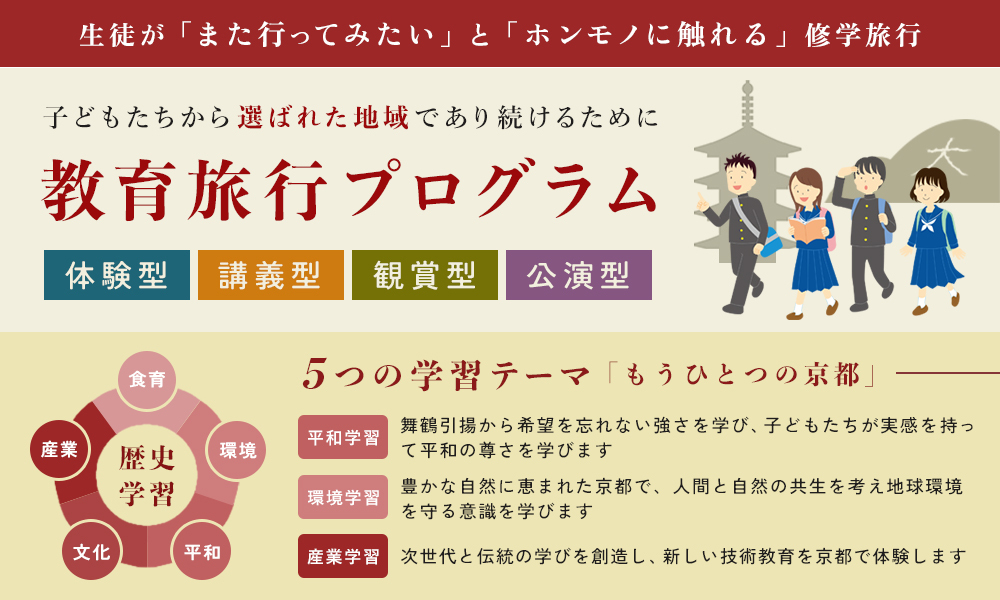

体験学習

京都には伝統的な文化や歴史があり、それらを実際に体験して学ぶことのできる文化体験・学習ツアーはとても人気があります。京都で深く親しまれている茶道、華道などの伝統文化で正しい作法を学ぶことのできる体験や、伝統工芸などの見学や体験など京都をより深く味わうことのできる体験学習を多数ご用意しております。

(注)修学旅行や一般の旅行でのホテルや旅館に北野界わい創生会の観光体験を出張させていただく場合に一部の旅館やホテルから直接オーダーとして建て付け料を請求される場合がございますが、その場合は観光体験を依頼された旅行会社又は、お客様側(体験料とは別途として)にてお支払いをお願い申し上げます。

京都観光体験学習パンフレット(ダウンロード)

京都修学旅行での行動計画表を作成の際、お役立てください。

*京都観光体験学習一覧表(パンフレット)を印刷される方は、上記(PDFデータ)をご覧いただき印刷してご活用ください。

≪北野界わい創生会体験学習等の貸スペース≫

北野界わい創生会体験学習等の貸スペースPDF(ダウンロード)

京都市内中心部での河原町四条の貸会場の提供をさせて頂きます。もしも、お泊りの宿やホテルでの体験学習の会場にお困りごとは…

【体験型】老舗旅館 炭屋旅館 茶道体験

| 内容 | 京都市内の4つ星老舗旅館の炭屋旅館内の茶室で贅沢な茶道体験 |

| 所要時間 | 約60分 |

| 体験場所 | 炭屋旅館 |

| 予約 | 要予約 |

| 参考予算 | お一人様:6,050円 (修学旅行生) お一人様:8,470円 (一般) |

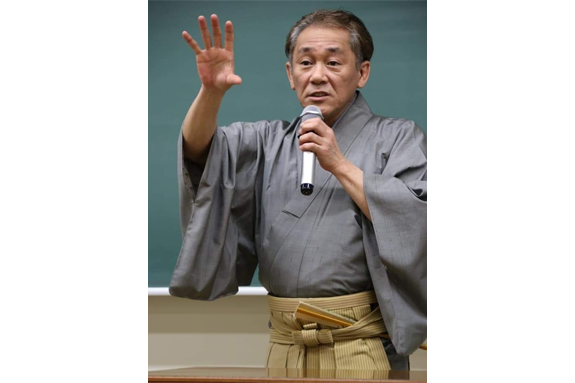

【体験型・講義型】上方の落語家で京落語体験

| 内容 | 上方の落語家で京落語体験 落語(1席)+質問(上方の落語家が質問に答えます。)+記念撮影 *(注)出囃子の音源はCDになります。 |

| 所要時間 | 約60分 |

| 対象人数 | 1~(多数の場合は要相談)要予約 |

| 予約 | 要予約 |

| 参考予算 | 80,000円(税込) *落語家を追加要望の場合は別途料金。 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 *高座を当会で設営の場合は別途料金が掛かります。 |

【鑑賞型】京都の伝統芸能 観光アクティビティ 舞妓・芸妓鑑賞

【鑑賞型】京都の伝統芸能 観光アクティビティ 舞妓・芸妓鑑賞

▨ 舞妓・芸妓とは

舞妓・芸妓とは、唄や踊り、三味線などの芸で宴席に興〔きょう〕を添えることを仕事とする女性の事をいいます。舞妓とは芸妓になる前の*未成年(15歳から23歳くらいまで)の少女のことです。舞妓として約5年間修行した後、芸妓になります。舞妓・芸妓は京都の祇園をはじめとする*花街の置屋〔おきや〕に所属しています。

(注)

花街…お茶屋や置屋が集まって形成している街の事。

未成年…この頃は、高校卒業後に舞妓になる方が居られる為23歳位まで舞妓でおられます。

置屋…舞妓・芸妓が所属している店の事です。舞妓・芸妓に芸事やしきたりを教えお茶屋へ送り出す事を仕事としています。

▨ 五花街とは

京都には「五花街〔ごかがい〕」といって、祇園甲部〔ぎおんこうぶ〕・先斗町〔ぽんとちょう〕・宮川町・上七軒〔かみしちけん〕・祇園東という五つの花街があります。

| 内容 | 「舞妓・芸妓の鑑賞」 舞(祇園小唄)(1曲)+質問((舞妓・芸妓)のどちら1名とお上さん)の二人が質問に答えます。+記念撮影 *(注)舞の音源はCDになります。 |

| 所要時間 | 2時間程度 *1時間未満または延長の場合(*終了時間が21時以降)は要御相談 |

| 体験場所 | |

| 対象人数 | 1~(多数の場合は要相談) 要予約 |

| 予約 | 要予約 |

| 参考予算 | 99,000円 (注)地方さんや舞妓(追加)・芸妓を追加要望の場合は別途料金 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

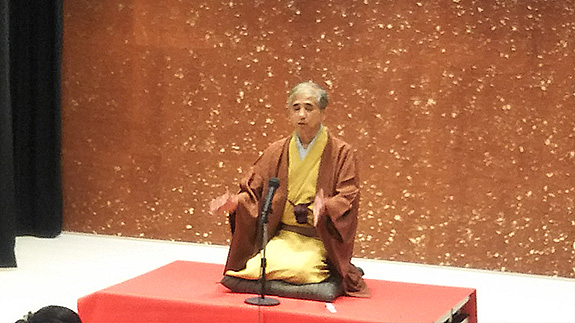

【講演型】京都の御住職が語る 観光アクティビティ ”怪談和尚”の怖くてありがたい「怪談説法」

▨ 怪談説法とは

講演テーマ

怪談を切り口にわかりやすく説法を説く「怪談説法」

ただ怖いだけの怪談話ではなく、そこから説法へ繋ぎ、考え方や生き方、死生観が変わる仏教の教えを説く。”怪談和尚”の怖くてありがたい「怪談説法」です。

公式ブログ:https://youtu.be/T7JrI3ZKJaw

| 内容 | 「怪談」「説法」 |

| 所要時間 | 1時間半程度 *1時間未満は要御相談 |

| 経歴 | 京都生まれ。 「稲川淳二の怪談グランプリ2014」優勝 「OKOWAチャンピオンシップ」初代チャンピオン “最恐”怪談師決定戦「怪談王2018」優勝 「京都日蓮宗布教師会 法話コンクール」最優秀賞 |

| 光照山 蓮久寺 | 吉野太夫ゆかりの寺で昔から諸芸能に御利益ありと言われ、二代目吉野太夫が嶋原の蓮久寺と鷹峯の常照寺の二門を寄進された。 |

| 体験時間 | 90分~ |

| 対象人数 | 1~(多数の場合は要相談) 要予約 |

| 予約 | 要予約 |

| 参考予算 | 220,000円 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

講師:三木大雲 光照山 蓮久寺住職

【鑑賞型】京のいにしえ 〜嶋原太夫のおもてなし〜 太夫舞鑑賞

【鑑賞型】京のいにしえ 〜嶋原太夫のおもてなし〜 太夫舞鑑賞

▨ 嶋原の歴史

日本最古の花街であるこの『嶋原』は、遡ること約600年程前の室町時代に『傾城町』という遊里が許可され、ここに『傾城局』が置かれたのが核となっています。

その後、応仁の乱などの戦火にまみえながら転々としている内に、豊臣秀吉が天下を統一。

一応の落ち着きを見せたものの、都は荒れ、盗賊なども現れておりました。

そんな都を建て直すのは並大抵ではありません。

実はその手段として正式に花街が造られたのです。

場所は二条柳馬場。柳のたおやかさを生かし、町が整備されます。

そしてここが、日本最古、日本初の『公許花街 柳町』として誕生しました。

遊びをここに集約し、男も女もここで浮き世を忘れて遊んでも、一歩出るとしっかり仕事をする。

そのための癒しの場、次の日の活力になるような場所として造られた、今で言う、ディズニーランドのようなテーマパークの走りでしょうか。

その後、徳川家康の時代になり、二条城の造営にからみ南の方へ移転。

『六条三筋町』となります。

ここは大層繁栄し、有名な吉野太夫や夕霧太夫もここの太夫でした。

太夫とは、『正五位』の別称で、十万石の大名に相当し、帝の宴席にも呼ばれる身分でした。

町衆文化から生まれた芸妓・舞妓のお客様は、町の旦那衆。

それに対し、太夫は公家文化から生まれ、お客様は公家や大名。

この『六条三筋町』には公家のお通いも多く、太夫も御所へ出入りをしておりました。

あるとき事件が起こります。

御所へよく出入りをする女性の車。

どこかのご摂家の奥方だと思っていた、時の所司代 板倉周防重宗が、花街の太夫と知り憤慨。

風紀上良くない!と朱雀野へ急な移転を命じます。

この移転騒動の様子が長崎で起こった『島原の乱』に似ている・・・というので、ここは『嶋原』と呼ばれるようになります。

それは寛永18年、1641年のことです。

移転先の『朱雀野』は周りは田んぼや畑。人家も無く、

「嶋原の 塀も染まるや 藍畑」

という歌まで、残っている京の都の外れです。

一時は繁栄した時代もありましたが、地の利には勝てず、祇園等の他の町におされ、衰退していきます。

大傘をさして往来を道中できるのは、太夫という位を与えられているからです。

神社仏閣の神職や高僧のお練りを様式化したものです。

もちろん、花街の外でも道中はできます。

『内八文字』という歩き方です。

前→禿

横→引舟

後→傘持ち

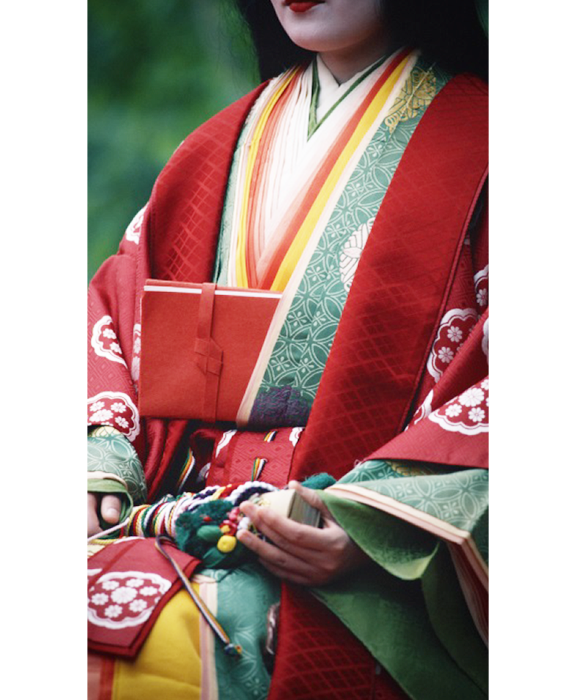

▨ 衣裳

十二単を簡略化されています。

襟を返し裏の緋色を見せるのは太夫の証明です。

※お芝居や花魁でも襟を返していますが、これは間違えられたまま伝わってしまったからです。なぜ緋色かと言うと、正五位の位の袴の色が緋色だからです。

これを見せることによって御所へ上がるためのパスポートのようなものです。

帯の結び方は『嶋原結び』と言い漢字の「心」を表しております。

※「心」という字を表しているので、必ず手は帯の下に置きます。それは手を「心」の上に置いてしまうと心を隠すことになるため、下に置いて心から接する、という意味があります。おもてなしの心です。

お歯黒をしております。

※位があるものであれば男性でもお歯黒をしていました。なぜかというと、歯を見せるとうのは「はしたない」とされたからです。

年中素足です。

※これは位があってもお客様より一歩控えるという意味です。

▨ 太夫になるまでの流れ

現在の太夫は、葵太夫以外は皆、太夫からしかしておりません。葵太夫以外は他の花街で芸舞妓していたり、小さい頃から様々なお稽古をされていたので、太夫からです。

昔は、禿(かむろ)になり、自分のつく太夫の身の周りのお世話をしながら芸事や接客を学び、そして少女(しょうめ)、そして見習い太夫に進めるか、芸妓止まりかを置屋さんが判断していたそうです。

選べる人数もいなくなり、禿をしても太夫になりたいと思う子はいなくなり、仕事も減り・・・と現在に至ります。

葵太夫は、禿から見習い太夫になり、正式に太夫としてデビューしました。

この時で約50年ぶり。

末廣屋の禿の中に太夫になりたいとお稽古を頑張ってくれている子がおります。

現在その子達は、少女(しょうめ)へと進んでおります。

この少女も100年ぶりに近い誕生かとおもいます。

禿

少女

▨ 通常座敷の流れ

かしの式

YouTube

お客様と太夫との顔見せの儀式。

盃を二度返します。

1度目は、お客様のお顔を盃に写し見る。

横につく引舟が太夫の名を呼び上げる。

2度目は、自分の心を写しお客様に見せる。

そして1度下がります。

昔は、太夫がそのお席に出るかをこのかしの式で判断していました。

今は太夫しかしないことですので、儀式として必ず見ていただいております。

写真撮影

写真撮影ののち、禿は下がり、太夫はお客様方とお話。

禿は18歳未満ですので太夫がお酌しにまわる前に下がります。

禿含めての撮影は先にさせていただいております。

お座敷遊びもさせて頂いております。

投扇興を始め、初級編で金比羅舟舟や虎虎、歌遊び等。

▨ 追加可能

太夫道中

パーティー会場であれば太夫道中が可能です。

太夫道中して中へ入り、舞台横の袖に入り、舞台上でかしの式と舞を行う流れになります。

盆略点前

お客様の中からどなたかお一人代表で舞台へお上がりいただき、禿がお菓子と太夫が点てたお茶をお運びさせていただきます。

その他

琵琶

鼓

琴

笛

太夫2人の舞

等

(注)

※泊まりが必要な場合は二日間のお花になります。

※地方がさらに必要な場合は別途かかります。

※1人あたりの花代です。

※少女ご希望の場合は1人あたり10,000円〜20,000円プラスになります。

*時期や依頼内容によっては大きく変わります。

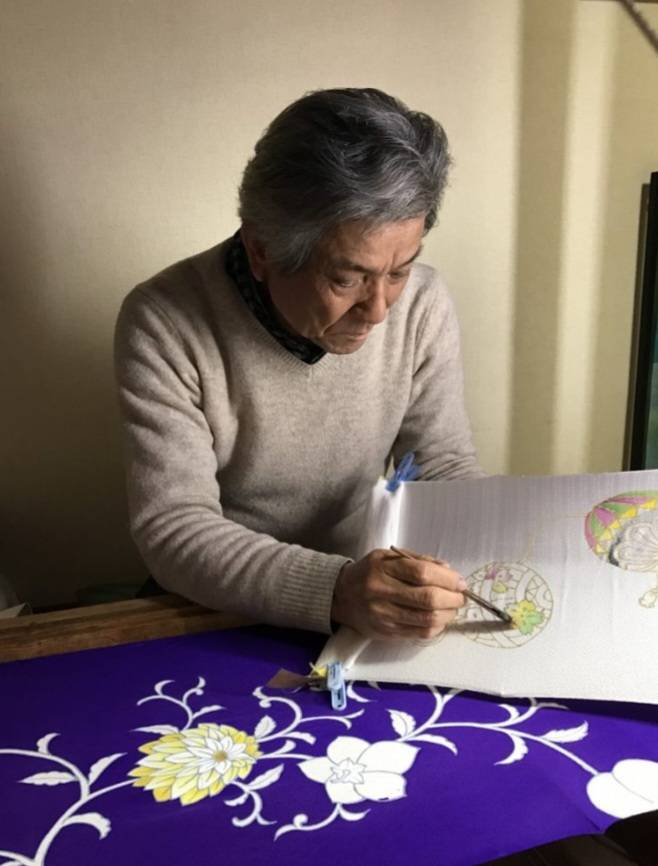

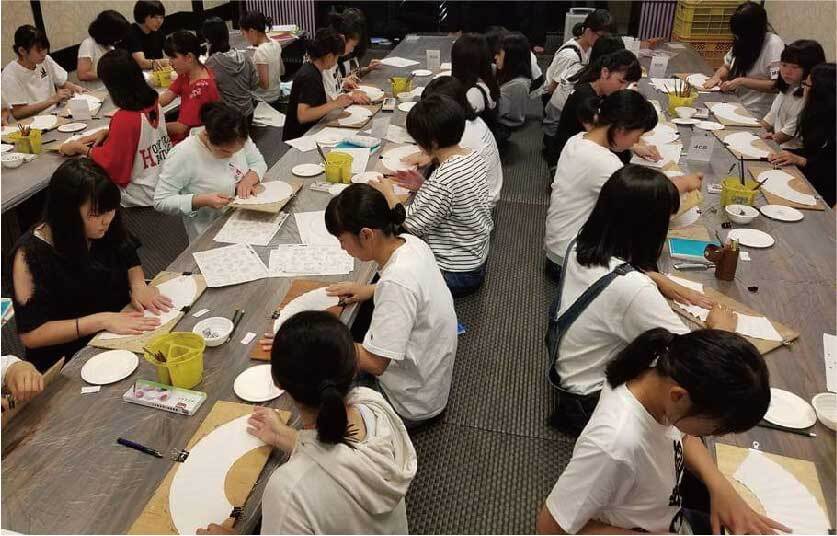

【体験型】伝統工芸(手描き友禅)体験

京都の地で元禄時代より伝承の京友禅の手描き友禅を体験または学んでみませんか。

【コース体験名】:京町家で本格的手描き友禅体験

▨ 手描き京友禅とは

友禅の名は、江戸時代中期(元禄時代)の京で活躍した扇絵師の宮崎友禅斎に由来する。元禄の頃、友禅の描く扇絵は人気があり、その扇絵の画風を小袖の模様に応用して染色したのが友禅染である。友禅には大きく二つに分けられて『型友禅』と『手描き友禅』があります。「型友禅」は、柿渋紙で作った型紙と色糊を用いて染める友禅技法の事で、明治初期の京都で合成染料の登場により開発された近代友禅である。

一方で「手描き友禅」は、紙に図案を描き、それを基に白生地へ柄を手描きして柄の輪郭線に糸目糊で白生地に細い線をしごき出して柄を描き終わった後にその内側を彩色します。

【宮崎友禅斎 白牡丹】

【手描き友禅】

▨ 分野:文化・伝統工芸

▨ 内容:京のお誂え職人の京友禅染色作家が教える本格的手描き友禅体験

〇手描き京友禅の京友禅染色作家の話

〇京町家で手描き友禅の体験

▨ 体験時間:90分~

▨ 受講時間:9時30分~16時30分

▨ 体験場所:びん工房 代表:黒島敏

▨ 住所:京都市下京区油小路通松原上ル

▨ 対象人数:1~10名前後(多数の場合は要相談) 要予約

▨ 予約:要予約

*お早めのご予約をお勧めいたします。

▨ ターゲット(一般(客層)):富裕層、キャリア層、修学旅行生

▨ ターゲット(ビジネス):コンベンション・カンファレンス・学会・社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行、学習

▨ 参考予算:体験コース料金と手配料(16,500円)

*時期や依頼内容によっては大きく変わります。

体験コースメニュー

▨ ≪修学旅行生コース 90分~(*手描き友禅体験)≫

価格:お一人様 9,850円「帯揚げ」

(注)修学旅行コースは、当日に作品をお持ち帰り出来ず後日、出来上がり作品は、蒸し→水洗い→ゆのしの後、お客様のお手元にお送りします。(お渡しに約20日程度かかります。着払いで発送いたします。)

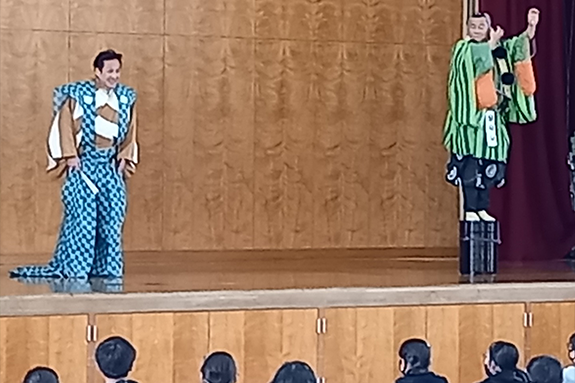

【鑑賞・体験型】千本ゑんま堂大佛狂言鑑賞

京に伝わる四つの念佛狂言の一つを体験してみませんか。

【コース体験名】:念仏狂言鑑賞体験

▨ 千本ゑんま堂大佛狂言とは

京に伝わる四つの念仏狂言のひとつ『千本ゑんま堂大佛狂言』を伝える千本ゑんま堂は、えんま法王の御心によって現れた数々の不思議を一般に伝えるためや、五大三昧に眠る多くの霊への供養・念仏として千本ゑんま堂大佛狂言が始められた。ゑんま堂狂言の歴史は、室町時代の三代将軍足利義満の知遇を得〝桜の盛りに狂言を行うべし〝と50石の扶持米を与えられたといわれている。また、現存資料では1561~1563年頃の狩野永徳が描いた杉本家蔵『洛中洛外図』屏風の一部にも、狂言図として描かれている。

千本ゑんま堂大佛狂言は、近年までに伝承されてきた演目は50曲をこえ、かっては狂言講中と呼ばれる西陣地域内の特定の家系の男性によってのみ継承され隆盛を極めましたが、1964年に後継者不足などで中断、さらに1974年に狂言舞台と狂言衣裳が焼失してしまい当狂言もこれまでと思われましたが、幸い狂言面が消失を免れた事などがきっかけとなり、1975年に保存会を結成し復興に尽力した。

▨ 千本ゑんま堂大佛狂言の大きな特徴は

他の大念佛狂言がパントマイム(無言劇)であるに対し、演目のほとんどがセリフ(有声)劇で演じられていることです。近年までに伝承されてきた演目は50曲をこえ、江戸初期の三大念仏狂言評にも『狂言綺語の法事』とあるように、滑稽とケレンで大衆を引きつけ、大念仏修行の目的を果たしています。

【演目:悪太郎】

【えんま庁】

【土蜘蛛】

▨ 分野:文化・伝統芸能

▨ 内容:

〇千本ゑんま堂大念佛狂言の解説と質疑応答

〇千本ゑんま堂狂言の体験

○千本ゑんま堂大念佛狂言の実際の実演

▨ 体験時間:90分

▨ 体験場所:出張先

▨ 指導:千本ゑんま堂大念佛狂言保存会

▨ 演目・参考予算:

演目:「でんでんむし」「神崎渡し」「花盗人」「二人大名」(演者3人以内演目)

出張人数:演者3人+後見2人(合計5人以上)

予算:一公演料:220,000円(京都市内近郊)

演目:「土蜘蛛」

出張人数:演者6人+後見4人(合計10人以上)

予算:一公演料:330,000円(京都市内近郊)

▨ 注意事項:公演は、土日祝終日と平日19時以降(公演場所により要相談)

*会場、控室、駐車場は、お客様で確保をお願いします

*駐車場は最低4台で「土蜘蛛」のみ6台以上確保をお願いします。

▨ 対象人数:1~300名前後(多数の場合は要相談)

▨ 予約:要予約

*お早めのご予約をお勧めいたします。

▨ ターゲット(一般(客層)):修学旅行生、富裕層、キャリア層、

▨ ターゲット(ビジネス):コンベンション・カンファレンス・学会・社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行、学習

*時期や依頼内容によっては大きく変わります。

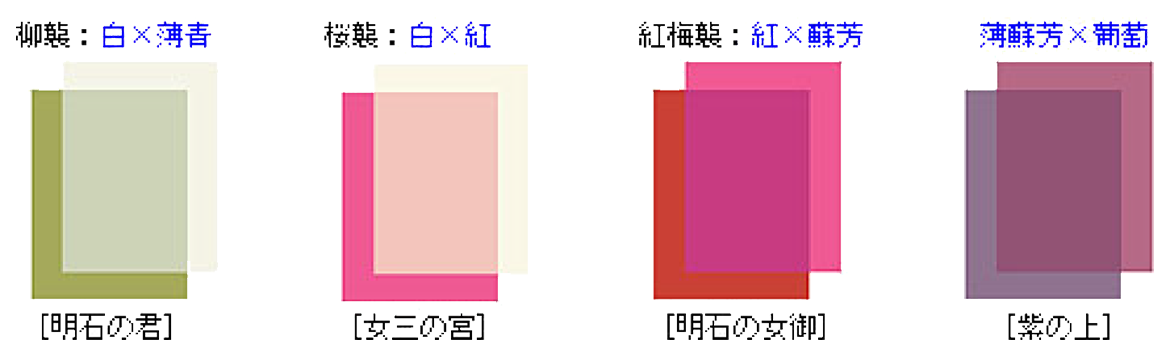

【体験型】京都 色彩の講座

京都の旅を色彩で楽しむ企画

古都、京都を訪れる楽しみのひとつに歴史を感じていただくことがあります。

神社仏閣めぐり、名所を訪れる、町屋を楽しむ、京料理を味わう、伝統工芸と触れ合う・・・

どこへ行っても何をしても、そこに必ずあるのが色彩です。

伝統色、和の色などをテーマに色彩についての講座を企画しました。

- 平安時代の襲の色目で四季を感じる

- 京の都で繰り広げられた文学と色彩(源氏物語、平家物語、枕草子など)

- 神社仏閣で使われている色彩について

- 雅の色、侘び寂びの色の違い

- 日本画を色彩から見る

▨ 1 、平安時代の襲の色目で四季を感じる

平安時代の宮中の世界で親しまれていた色彩

とくに女性たちの装いは、襲の色目は、自然との繋がりがあります。

四季を表す色で、その情緒を楽しみましょう。

同じ「梅」にも、「梅かさね」「紅梅」「蕾紅梅」など微妙に違いが、襲により表現されています。

また、身分や位が装う色彩でわかります。

象徴的な色の使い方は、文学や文献の読み解きがおもしろくなります。

▨ 2 、京の都で繰り広げられた古典文学と色彩(源氏物語、平家物語、枕草子など)

古典文学には、日本の伝統色が多く用いられています。

自然界のものを色の名称とし、その情緒が古典文学の世界に魅了される要因となっています。

では、それらの色彩とはどのようなものか?そして、それを表した人々の想いとは?

日本人の感性に触れてみましょう。

▨ 3 、神社仏閣で使われている色彩について

なぜ神社は朱塗りなのか?

お寺の五色の幕の由来は?

京都の祇園祭の色など、

いつも目にしている色彩ですが、それらの意味がわかると、

神社仏閣をめぐる時におもしろさが増します。

▨ 4 、雅の色、侘び寂びの色の違い

平安時代は、貴族、王朝文化の時代。

その時は、艶やかな雅な色彩が好まれました。

そして、侘び寂びの色彩が好まれたのは、いつ頃からでしょうか?

千利休の茶の湯との関わりから、ルーツを辿ってみましょう。

▨ 5 、日本画を色彩から見る

平安時代に始まった大和絵から、戦国時代の絵の流れ。

水墨画の世界のおもしろさなど、各時代の絵師たちのお話。

江戸時代の伊藤若冲をはじめとする琳派の色彩など、

様々な日本画の色彩を取り上げます。

京都の色彩の世界を、様々な視点から楽しんでいただけるような企画ができます。

歴史と古典文学、芸術など、その流れの中に色彩は重要な要素です。

色彩心理、象徴的色彩など、人々の心模様や、京都の文化に根付いた色彩の知識を得ることが、京都の旅に彩りを添えるでしょう。

▨ 草木裕子(くさき ゆうこ) プロフィール

アトリエfor me代表

京都市生まれ京都市在住

京都外国語大学英米語学科卒業

阪急百貨店勤務後、インテリアデザイナー、インテリアコーディネーターとして活動

その中で1999年にオーラライト・カラーセラピーと出会い、シニアティーチャーとしてカラーの世界で活動を始める。

現在は、三原色理論「RYB Color Reading®」を創始し、全国で、カラー関連の講座、講演、研修などに従事する。

主な事業内容:個人、企業向けのカラー講座の開講、カラーコンサルティング、カラーカウンセリング、パーソナルカラー診断、インテリアデザイン、万華鏡製作及びワークショップの開催等。

| 所要時間 | 90分程度 *1時間未満または延長の場合は要御相談 |

|---|---|

| 体験場所 | |

| 対象人数 | 1~(多数の場合は要相談) 要予約 |

| 予約 | 要予約 |

| ターゲット(一般(客層)) | 富裕層、キャリア層、修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | コンベンション・カンファレンス・学会・社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行、学習 |

| 参考予算 | 御一人様2,090円 (注)追加要望の場合は別途料金 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

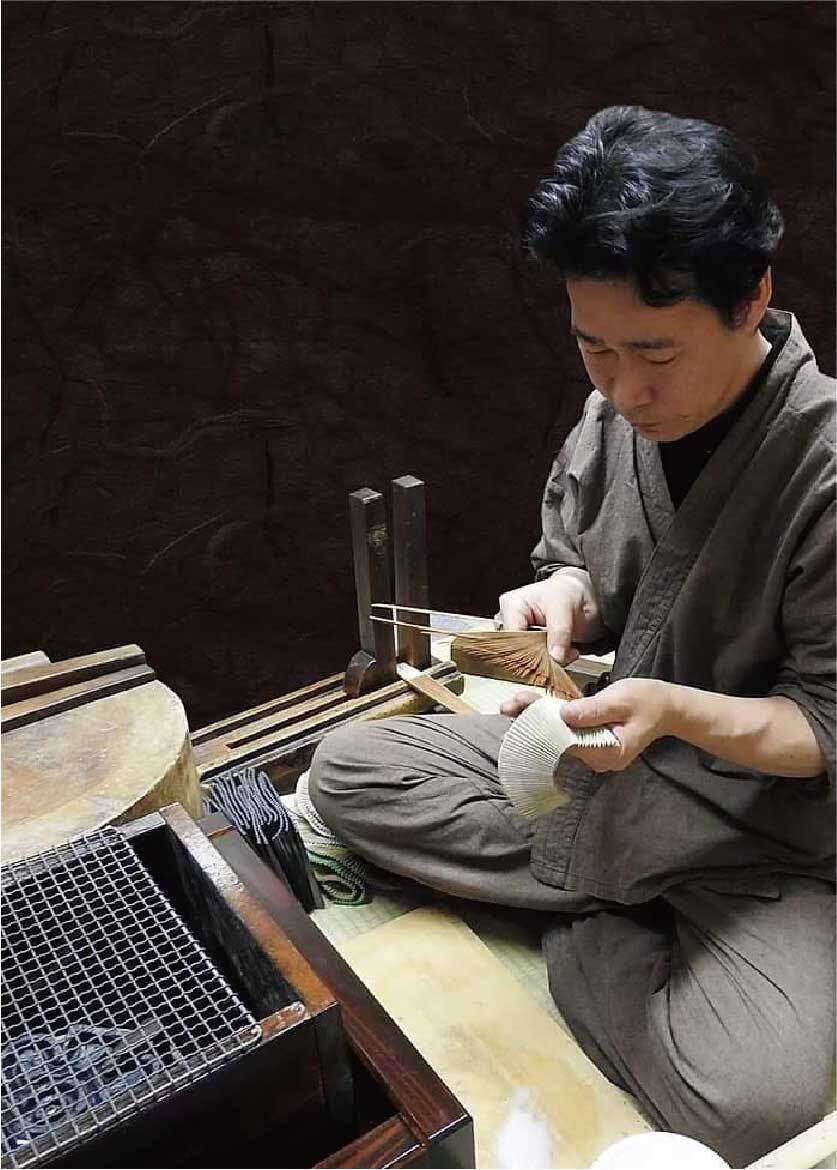

【鑑賞・体験型】テーブル茶道 盆略点前 おもてなし体験

【体験内容】:テーブル茶道 盆略点前 おもてなし講座

▨ 盆略点前でお点前の作法を体験・お客様側のおもてなしの作法を体験

テーブル茶道 抹茶について学んでみましょう。

抹茶や茶道についてのお話と、テーブル茶道 盆略点前(ぼんりゃくてまえ)のデモンストレーションをご覧いただきます。

抹茶の効用、京和菓子、茶道具、お点前についてお話しします。

▨ 盆略点前でお点前の作法を体験

テーブル茶道のお点前の作法を体験しましょう。

帛紗という布をさばいて、道具を一つひとつ清めたり(拭いたり)温めたりして

美味しい抹茶を入れるおもてなしを体験したあと、自分で点てたお茶とお菓子をいただきます。

▨ お客様側のおもてなしの作法を体験

京和菓子を食べて抹茶をいただくおもてなし体験

抹茶と季節の京和菓子や抹茶の正式な頂き方を体験しましょう。

一つひとつ作法に意味があるので京都のおもてなしを身につけましょう。

| 体験時間 | 90分 |

|---|---|

| 対象人数 | (多数の場合は要相談) 要予約 |

| 予約 | 要予約 |

| 場所 | 出張先 |

| ターゲット(一般(客層)) | 富裕層、キャリア層、修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | コンベンション・カンファレンス・学会・社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行、学習 |

| 参考予算 | 3,080円 10人以上から *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

▨ 知の結集 「テーブル茶道 盆略点前」展開例

▨ こころのバリアフリー 観光体験アクティビティー

盆略点前とは

盆点前は、お盆を使った簡略な点前のことです。お盆の上に点前に必要な道具を飾り付けてから運び出し、お盆の上だけで点前を進めますので、何処でも手軽にお茶を楽しむことができます。

表千家では略点前(りゃくてまえ)、お盆点(おぼんだて)、裏千家では盆略点前(ぼんりゃくてまえ)、武者小路千家では略盆点前(りゃくぼんてまえ)といいます。

【こんな人の為に】

〇国際交流するときに

〇学校教育の一環(修学旅行、キャリア教育、国際ビジネス教育)

〇車イスでも茶道が楽しみたい方

▨ 日タイ修好130周年記念 タイ訪問、呈茶

▨ 和文化を学ぶ・・・・それは古くて新しいスタイルのキャリア研修です

なぜ今「テーブルでする茶道 盆略点前(ぼんりゃくてまえ)」?

国際交流のためにつくられた「盆略点前」をマスターして真の国際人になるこの点前は13世円能齋の創案になったもので、茶の間でも洋式の室でも、どこででも手軽にお茶がたてられるように工夫した、非常に応用範囲の広いものです。

~裏千家茶の湯 鈴木宗保・宗幹より抜粋~

茶の湯・和文化への入り口として、明治期に国際交流と学校教育のために創案されたこの「テーブルでする盆略点前」

海外の方は交流するときに自国の文化を持っていることを我々に期待しており、文化交流をビジネスやおつきあいで愉しみたいと考えています。真の国際人の「知」のコミュニケーションツールのひとつとしてテーブルでの茶道を取り入れて頂きたくご紹介いたします。

茶道の世界はもともと戦国時代当時のビジネスの場所であり、経営指針、コミュニケーション力、感性を鍛えることを目的をしています。「創発」「気配り」がどんどんできた人が出世したり、人気がでていったのです。私はこの茶道の世界から学ぶべき良いところをビジネスや暮らしに活かし「創発運動」を広げながら、日本を支える「おもてなし接遇マナー」をご提案してまいりたいと思います。

※「創発」とは予想できないことが起こったときに心温まる対応をすること。

▨ プロフィール

裏千家茶道専任講師(祖母の代から3代目)

おもてなし接遇マナーコンサルタント

武士や商人がたしなんだ究極のコミュニケーション術の茶の湯の精神をビジネスマナーに取り入れた講演を年間約100回こなす。

国際交流と学校教育のために明治期に創案された「テーブルでする盆略点前(ぼんりゃくでまえ)」ので日本の総合芸術と言われる茶の湯をもっと気軽に楽しんで頂く工夫や音楽や芸術とのコラボレーションの活動を通じて、オール京都・オールジャパン・オールピープル・オールカルチャーの魅力発信・観光PRを続けていて国内外での普及活動は「京都市まちづくりお宝バンク」に認定されSDGS活動に力を入れている。

2017年 念願の障がい女子の京都車いすおもてなし隊をNHKバリバラのファッションショーバリコレでデビューさせる。

京都観光おもてなし大使

京都府文化観光大使

茶源郷和束PR大使

講師 田中 賀鶴代

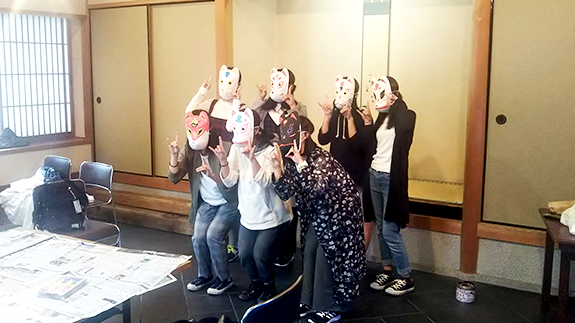

【体験型】キツネお面絵付け体験

≪キツネお面 絵付けワークショップ≫

京都市上京区の一条通は、平安時代捨てられた古道具が妖怪変化して夜中に大行列する百鬼夜行の伝説があります。その百鬼夜行を元に一条通の界わいの街は、妖怪をテーマにしたまちおこしイベントを開催しています。

| 所要時間 | 1時間 |

| 内容 | 妖怪ストリートのお話と作業の説明 キツネお面絵付け 記念撮影 |

| 場所 | 大将軍八神社 京都市上京区一条通御前西入西町52 |

| 市バス | 北野天満宮前、又は北野白梅町 各バス停下車 |

| 電車 | 嵐電北野白梅町より徒歩5分 |

| 予約 | 要予約 |

| 参考予算 | お一人様 ¥1,500円(税込) 小学生 ¥1,000円(税込) |

【講義型】「京都観光で環境問題(持続可能な開発目標(SDGs)

【持続可能な開発目標(SDGs)とは】

《京都で環境問題を考えてみませんか。》

観光体験企画:『京都観光で環境問題』

2019年11月26日(火)にテレビ東京放送の「ガイアの夜明け」で、シリーズ第2弾となる”ゴミの行方”についてで「プラスチックごみ問題が深刻化されている中、”脱プラスチック”に果敢に挑む企業や公務員たちの姿を追う」に取り上げられたのですが。

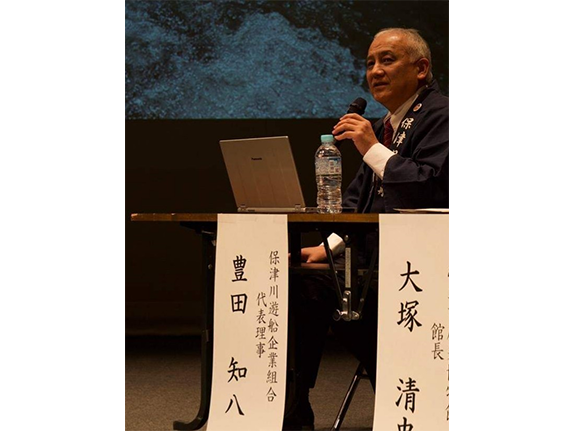

今回、その下記の内容を保津川遊船企業組合の代表理事 豊田 知八氏が講師をして頂くコース体験が整いましたので、京都で環境問題を考えるのもいかがなものでしょうか。

【記】

保津川下りで知られる京都府亀岡市が、観光資源である桂川へのポイ捨て一掃などを狙い、市内の小売店で配られているプラスチック製レジ袋を禁止する条例の制定を目指している。有料、無料を問わず来店客への提供を禁ずる内容で、成立すれば全国初。

目指す条例は市内のスーパーやコンビニなど小売店約760店舗にプラスチック製レジ袋の提供を禁ずる内容で、レジ袋の有料化やエコバッグの普及に取り組む自治体は多いが、条例でレジ袋を禁ずる事例は「聞いたことがない」(環境省)という。

全国に先駆けた取り組みの狙いは、桂川が大切な観光資源だからだ。保津川下りに加え、川に沿って亀岡市と京都市を結ぶトロッコ列車が走る。亀岡市を訪れる年間約30万人の観光客のうち外国人比率は3~5割。

亀岡市はもともと河川の環境保全に積極的だ。12年に内陸部の自治体で初めて「海ごみサミット」を開催、昨年は30年までにプラスチックごみをゼロにする目標を定めた。レジ袋禁止の条例化には「問題意識を高めてもらいたい」。

(保津川下り)

(保津川遊船企業組合 代表理事 豊田知八)

| 講師 | 保津川遊船企業組合 代表理事 豊田 知八氏 |

| 分野 | 環境問題 |

| 所要時間 | 2時間程度 *1時間未満は要御相談 |

| 参考予算 | 77,000円 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| 体験場所 | 京都府亀岡市 |

| 体験時間 | 120分~ |

| 対象人数 | 5~(多数の場合は要相談) 要予約 |

| 予約 | 要予約 |

| ターゲット(一般(客層)) | 富裕層、キャリア層、修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | コンベンション・カンファレンス・学会・社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行、学習 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

【体験型】「雅楽鑑賞 凛ひとえ」

▨ 凜ひとえ

平安京の歴史の中で生まれた国風文化。その担い手である貴族により培われた『雅』という価値観をテーマに京都を拠点に活動しているパフォーマンスプロジェクト。

京都の歴史や風土、文化に関するトークに加え、貴族の嗜みであった箏、牛若丸も吹いていたとされる龍笛、躍動的な三味線、そして一休さんが吹いていたとされる尺八独奏曲もプログラム可能。

京都で奏でられていた音、西洋文化を取り入れた中に活きる現代京都のカルチャーを同時にお楽しみいただけます。

※和楽器体験等、各種リクエストにも対応可能です。

| 講演テーマ | 『京都の音楽表現~日本人の美的感覚『雅』を中心に~』 |

| パッケージA | 【箏、尺八、三味線、龍笛、日本舞踊】4名 山根薫 箏・大山貴善 尺八・寂空 三味線・えみ 龍笛、舞踊、歌 |

| 所要時間 | 15分〜60分(ご希望に応じます) 各楽器のワークショップ(15分程度) ・お箏体験 ・三味線体験 ・龍笛体験 ・三味線体験 ※他では聴く事のできない京都に伝承される尺八音楽 ・紫鈴法(一休禅師作曲) ・紫野の曲(一休禅師作曲)他 |

| 参考予算 | 280,000円 |

| 講演テーマ | 『京都の音楽表現~日本人の美的感覚『雅』を中心に~』 |

| パッケージB | 【箏、尺八、龍笛、日本舞踊、歌】3名 山根薫 箏・大山貴善 尺八・寂空 三味線・えみ 龍笛、舞踊、歌 |

| 所要時間 | 15分〜60分(ご希望に応じます) 各楽器のワークショップ(15分程度) |

| 参考予算 | 220,000円 |

※音響機材一式持ち込み可能

ABパッケージとも大規模なホールから三畳程度の室内スペースでも可能です。

ご用意頂きたいもの

電源

楽屋1

お弁当

姿見

※上記は近畿地方で交通費込み、その他地域には交通費宿泊費要相談

参考イメージ

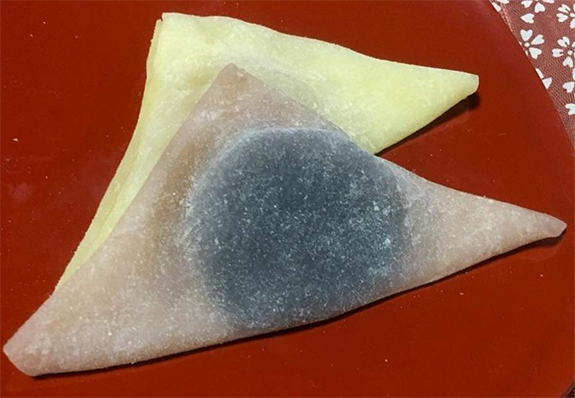

【体験型】(修学旅行様プラン)生八ツ橋手作り包み体験(三個)

| 内容 | 二種類の生八ツ橋の皮(ニッキ、抹茶)に餡を包んで頂きます。出来上がった生八ツ橋と京番茶(いり番茶)を添えて召し上がって頂きます。また、持ち帰って頂きます。 |

| 注意 | 生八ツ橋の皮に大豆を使用の為に大豆アレルギーの方はお控え下さい。 |

| 体験人数 | 4名~ |

| 体験時間 | 60分程度 |

| 体験場所 | 大将軍八神社 |

| 体験料金 | 850円(税込) (大人数の場合は、事前に御相談下さい。) *出張体験もさせて頂きます。(御相談下さい) *出張の場合は、出張料金(講師料)と交通宿泊費、材料費等が必要な場合がございます。その他は要相談。 |

| 生八ツ橋 | 明治時代、京都駅で販売されたことをきっかけとして認知されるようになり、人気となった。第二次世界大戦後には「生八ツ橋」が考案され、八つ橋は京都を代表する観光土産であり、京都観光の土産としての和菓子である。 |

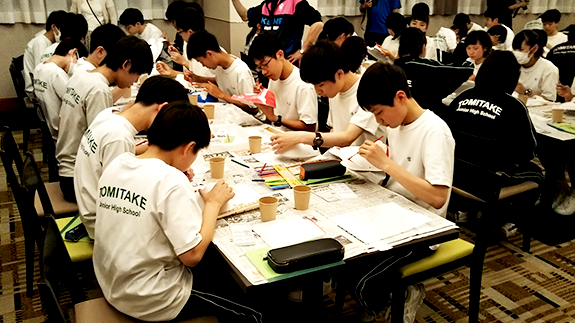

(*出張体験風景)

【講演型】『狂言大蔵流の名門 茂山千三郎 京狂言教室』

≪観光アクティビティ≫

【商品】:『狂言大蔵流の名門 茂山千三郎 京狂言教室』

▨ 出張公演のご案内

北野界わい創生会では、学校や各種施設・団体様向けの出張狂言公演も承っております。

【公演の目安】

▨ プロフィール

1964年生まれ。大蔵流狂言師。2歳の頃より祖父(三世千作)及び父の四世千作(十二世千五郎)に師事。1967年に『業平餅』で初舞台。2005年より京都府の学校教育派遣事業"心の師匠(せんせい)派遣"の活動として、心の教科書(ノート)作成委員会に参加する一方、府下丹後地方や福知山などの小、中学校へ出向きワークショップと狂言公演を行っている。感受性豊な子供たちに身近に狂言を感じてほしい。という願いから、学校での狂言が自分のライフワークとなっている。狂言師として、海外公演も多数参加。又、近年、FM京都αステーションにてパーソナリティー、KBS京都テレビではキャスター、レポーターをつとめる。

落語立川志の輔、中国古箏伍芳、二胡奏者チェンミン、夏川りみ、なと数々のコラボに挑戦し、京都大学前総長 霊長類学者 山極寿一氏とともにゴリラの一人狂言「ゴリラ楽」発表。アーティストとのコラボに留まらず、学問との垣根を超える融合を試みる。

また自ら「書く」仕事も多く、新作狂言「だんご聟」「茨木童子」「かみあそび」などがある。国内外の若者たちへ古典芸能“狂言”の魅力を紹介。ここで培った話術で講演講師としての活動も多い。

【大蔵流狂言師】:茂山 千三郎

●近畿大学・聖学院大学 両大学非常勤講師

▨ 著書

集英社新書 「世にもおもしろい狂言」

αラジオブック「ことば+α」

▨ 経歴

| 1964年9月4日 | 十二世 茂山千五郎の三男として生まれる。 2歳の頃より祖父 故千作(人間国宝・芸術院会員)及び、父千五郎(人間国宝・芸術院会員)に師事。 |

| 1967年 | 「業平餅」の童(子方)で初舞台 |

| 1980年 | 「三番三」を披く |

| 1984年 | 花形狂言会にて大曲「釣狐」を披く。同年 フランス スペイン 能公演参加 |

| 1987年 | ワシントン桜祭狂言公演参加 |

| 1988年 | オーストラリア能公演参加 |

| 1989年 | 観世流能楽団世阿弥座 チェコ 東ドイツ イタリア 公演参加 |

| 1990年 | 茂山狂言団 東南アジア 韓国 公演参加 |

| 1991年 | イギリスJAPANフェスティバル 梅若研能会能公演参加 |

| 1992年 | 花形狂言会 世代交代のつなぎ役として若手の牽引役として企画・制作の仕事にあたる。 |

| 1994年 | フランス・アビニオン演劇祭にメインプログラムとして招かれ「棒縛り」を演じる。 |

| 1996年 | 東ヨーロッパ公演参加 |

| 1997年 | ミュージカルドラマ「ONATSU」で演出を手掛ける |

| 1999年 | 「京都府文化奨励賞」受賞 |

| 2000年 | 「花子」披く(於 2000年度茂山狂言会) |

| 2001年 | 新作狂言「だんご聟」を作・演出。古作「薬水」を復曲 |

| 2002年 | 新作狂言「都わたり」を作・演出 |

| 2003年 | 京都春秋座にて能・舞踊・平家琵琶・狂言のコラボ「源平の風」構成・演出 |

| 2004年 | 「京都市芸術新人賞」受賞 |

| 2004年 | 日本能楽会ニューヨーク公演に参加 |

| 2005年 | 「狸腹皷」を被く TOPPA! FINAL公演にて地球環境問題をテーマにした「流れ星-X」は愛知万博に招かれる。 |

| 2012年 | 日本経済新聞「あすへの話題」を6ヶ月連載。その他読売新聞・京都新聞などでも連載を担当。 |

| 2013年 | 堺シティーオペラ「ちゃんちき」の演出で「UFJ信託銀行奨励賞」受賞 |

| 2014年 | 「京都府文化功労賞」受賞、第67回 京都市教育功労者表彰受彰。 |

| 2015年 | 2015年からは自身の狂言会「三ノ会」を発会、野村万蔵・野村萬斎と「武悪」を競演。以後東京、京都と全国で公演を展開する。 |

| 2020年 | コロナ禍でもオンラインレクチャーや配信を続け、芸術文化の伝播を試み、文化の灯火が消えることのないよう地道にも活動する。 |

| 2021年 | 新しい時代の幕開けに、茂山千五郎一門から独立、父・祖父から受けた薫陶を咀嚼し、自らの狂言道を極める決意をする。 |

| 2022年 | 三島由紀夫の現代能楽「オペラ卒塔婆小町」演出予定。 |

▨ 公演について

主に狂言の「鑑賞」を目的とする<鑑賞型>と、体験を盛り込んだ<体験型>の二つに分類されます。

※また鑑賞を伴わない狂言のお話および一部実演のみの、いわゆる「講義」〔狂言教養講座〕というスタイルもございます。

▨ 鑑賞型

【公演時間30分~60分の場合】

解説+狂言1番

【公演時間60分~90分の場合】

解説+狂言2番

*途中休憩含む場合も。

解説・実演

狂言「痺り(しびり)」「附子(ぶす)」「柿山伏」

▨ 体験型

【公演時間45分~60分の場合】

狂言について解説+体験(発声・簡単な所作など)+狂言1番

【公演時間60分~90分の場合】

狂言について解説・体験付き実演+狂言1番

*途中休憩は適宜。

上演目は「柿山伏」など国語教科書掲載演目や、「痺り(しびり」「清水」「棒縛」「萩大名」などの狂言。

なお狂言1番は平均約15~25分です。

| 公演希望日 | 開催予定日(候補日) 先着順ですので、お早目のご相談をお勧めいたします。とくに秋シーズン(芸術の秋と申しますように)は、ご依頼が多くなります。 |

| 対象 | 対象者と参加人数(概数) |

| 会場 | 会場・施設など開催場所(広さなど)の詳細をお教え下さい。 会場の確保は、主催者様でご用意をお願いいたします。 |

| 参考予算 | 鑑賞型 価格 165,000円~ 体験型 価格 310,000円~ 講義 価格 165,000円~ (注)環境・時間帯により、交通費や宿泊費などが発生することがあります。 ※演目鑑賞には演者2名以上必要です。 ※演者が3名以上必要な演目につきましては、演者人数分の料金を頂きます。 |

| 講師 | 【大蔵流狂言師】: 茂山 千三郎 |

| 分野 | 伝統芸能 |

| 所要時間 | |

| 体験場所 | |

| 体験時間 | |

| 対象人数 | 5~(多数の場合は要相談) 要予約 |

| 予約 | 要予約 |

| 参考予算 | (税別)*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| ターゲット(一般(客層)) | 富裕層、キャリア層、修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | コンベンション・カンファレンス・学会・社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行、学習 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

【体験型】 水引細工体験

~日本の文化「水引」を結んでみませんか~

▨ 講師:新城 絵美(工芸士)

| 内容 | 水引には、その形や本数、色に至るまで様々な意味が込められています。 御祝儀などで目にすることの多い『あわじ結』は、端と端を引っ張ると、よりきつく絞まることから「強い結びつき」を表しています。 この体験では、基本の「結び」と、そこに込められた「意味」をお伝えします。 |

| 体験人数 | 4名~ |

| 体験時間 | 60分程度 |

| 体験場所 | 大将軍八神社 |

| 体験料金 | 1,800円(税込) (大人数の場合は、事前に御相談下さい。) *出張体験もさせて頂きます。(御相談下さい) |

| 取扱い | 北野界わい創生会 |

| 御問合せ | 北野界わい創生会(鳥井迄) |

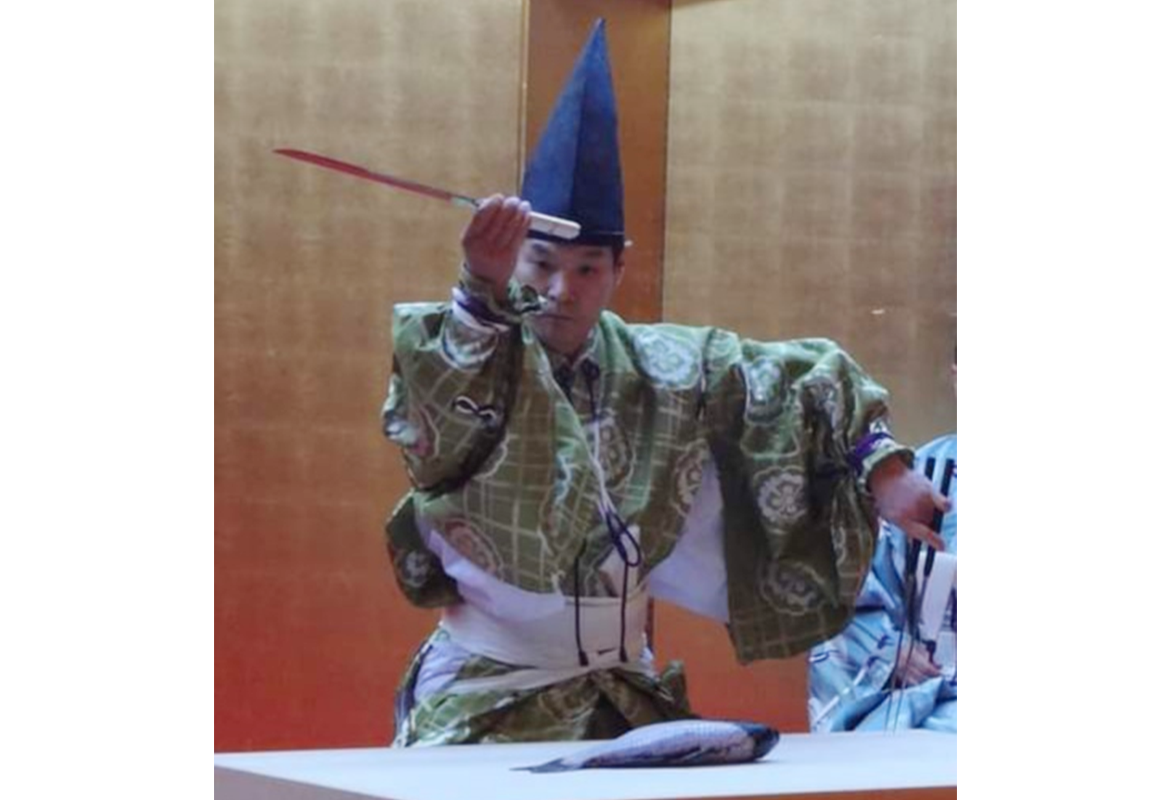

【体験型・講義型】『庖勝一条流庖丁』

≪観光アクティビティ≫

平安時代より受け継がれる伝統芸能

【商品】:『庖勝一条流庖丁』

▨ 【庖勝一條流奉納式】とは

庖勝一條流奉納式(ほうしょういちじょうりゅうほうのうしき)は、得浄明院内に祀られる白天龍王社の祭礼です。庖勝一條流奉納式では殺生を戒める仏教の教えに従い、魚などの食材を使わずに野菜・豆腐などを穢れ(けがれ)の元となる手で直接触れず、包丁と真魚箸(まなばし)だけを使って調理し、盆の上に文字を形付けます。なお庖勝一條流奉納式の前には邪気祓う燭光乃儀(しょっこうのぎ)などが行われます。

庖勝一條流は式庖丁(しきぼうちょう)の一流派で、なお式庖丁は平安時代の公卿で、九条家の祖・藤原山蔭(ふじわらのやまかげ)が創始した四条流庖丁道(しじょうりゅうほうちょうどう)を起源とするとも言われています。

▨ 【庖丁式(ほうちょうしき)】とは

平安時代より伝わる、庖丁師により執り行われる儀式。烏帽子・直垂、あるいは狩衣を身にまとい、大まな板の前に座り、食材に直接手を触れず、右手に庖丁、左手にまな箸を持ち切り分け並べる。

平安時代初期(860年頃)まで遡るとされ、式法秘書では、貞観1年(859年)清和天皇の命により、食に式制を定め、式庖丁・庖丁式という儀式を定めたとあるが、石井泰次郎著の日本料理法大全では、藤原山蔭が鯉の庖丁をしたことから庖丁儀式の切形(魚を切った後の身の並べ方)が始まったとある。また、光孝天皇は料理好きの天皇で自ら庖丁を握り宮中行事に庖丁式を取り入れたとされる。

初めは、宮中のみの行事であったものが、鎌倉から室町時代の頃から、武家にも広まった。

| 講師 | 三木半旅館料理長 小笹貴夫 |

| 分野 | 食 |

| 体験場所 | 京都市 三木半旅館 |

| 体験時間 | 120分~ |

| 対象人数 | 5~(多数の場合は要相談)要予約 |

| 予約 | 要予約 |

| 参考予算 | 180,000円(税別)*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| ターゲット(一般(客層)) | 富裕層、キャリア層、修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | コンベンション・カンファレンス・学会・社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行、学習 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

【体験型】【講義型】食育学習(マグロ解体)

≪観光アクティビティ≫

【商品】:『食育学習(マグロ解体)』

▨ 【食育】とは

平成17年6月に食育基本法が制定されました。

学校では、食育が平成23年実施の学習指導要領の総則に盛り込まれ、改正された学校給食法にも位置づけられたこともあり、学校全体での食育の取り組みが始まりました。健全な食生活の実現を子供の豊かな人間形成につなげようとしています。

学級活動や総合的な学習で、学校給食を活用とした様々な食に関する実践的な取組が生み出されてきました。それらが基礎になり、担任と連携した教科の授業作りも先進的に取り組まれつつあります。子供が食に関する正しい知識を身に付け、自らの食生活を考え、望ましい食習慣を実践できることを目指し、教育旅行を活用して学級活動・各教科・総合的な学習の時間、学校行事のなかで食に関する指導を進めています。北野界わい創生会では、食育プログラムの紹介等により、学校の食育の支援を行っています。

▨ 【マグロ解体】

日本人が最も好きだと言われる魚であるマグロを丸ごと一匹、目の前でご覧いただきたい!生マグロをもっとたくさん知ってもらたい! という想いをマグロ解体学習というスタイルを確立。

【御協力会社】大起水産株式会社

▨ 【大起水産株式会社】

大起水産は昭和50年、塩干物の卸販売会社としてスタートしました。53年にはマグロに注目し、マグロ問屋へと拡大。その後業界初のラジオ番組を始めました。回転寿司チェーンを展開。多くの人に鮮度のよい魚をお届けして来ました。たくさんの人に、鮮度のよい美味しい魚をお届けしたいと考えています。お客さまによりよい魚をお届けするため、大起水産はこれからも新たな挑戦を続けて行きます。

| 講師 | 大起水産株式会社 |

| 分野 | 食 |

| 体験場所 | 京都・大阪 |

| 体験時間 | 120分~ |

| 対象人数 | 20~60(多数の場合は要相談)要予約 |

| 予約 | 要予約 |

| 参考予算 | お一人様:5,500円(税込)*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| ターゲット(一般(客層)) | 富裕層、キャリア層、修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | コンベンション・カンファレンス・学会・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行、学習 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

【体験型】ユニバーサル障がい者支援学習

≪観光アクティビティ≫

【商品】:『ユニバーサル障がい者支援学習』(視覚障害体験(白杖など)

▨ 【内容】

見えない・見えにくい世界を楽しみながら体験してみませんか?

京都ライトハウスでしか見つけられない発見・感動があります。

視覚障害者当事者である職員が皆様をご案内いたします。

<例>

11:00 【オリエンテーション】資料説明 館内利用について/京都ライトハウスの歴史

11:10 【DVD上映】「京都ライトハウスへようこそ!」

11:30 【館内見学】「点字図書館・用具コーナー」など、その他館内の各事業所をめぐります

11:50 【講話】「当事者からの話」視覚障害者への声のかけ方についてなど

12:00 【昼食】 お弁当・お茶

12:45 【体験①】 例)「点字体験」点字で自分の名刺を作ります

13:15 【体験②】 例)「手引き・アイマスク体験」ペアになり交互に体験します

13:45 【質疑応答・まとめ】

14:00 【終了】

※体験は以下より選択形式で、1つが20~30分程度です。2つお選びいただけます。

①「点字体験」点字で自分だけの名刺を作ります。一覧表でまず説明。点字器を使って1文字ずつ点字を打ちます。出来上がったお名刺はお持ち帰りいただけます。

②「手引き体験」ペアになり交互に体験します。ひとりはアイマスクを着用。もうひとりがその人を館内案内します。シミレーション眼鏡(紙製)はお持ち帰りいただけます。

➂「白杖体験」実際に白杖を見て触っていただき、どのように使用するのかを体験し、学んでいただきます。

④「機器体験」アイマスクや専用のロービジョングラスを着用します。音声を読み上げるパソコンやiPadなど、視覚障害者用機器を操作します。

⑤「ゲーム体験」アイマスクを着用します。見えない世界の中でウノやオセロ等のボードゲームやトランプで遊びます。

社会福祉法人 京都ライトハウス

「京都に盲学生のための図書館を」という視覚障害者の願いを受け、1951年に盲人協会(現・視覚障害者協会)や盲学校が中心となって「愛の鉛筆運動」が取り組まれました。それから10年がかりで資金を集め、1961年に創立されました(故・鳥居篤治郎氏が土地を提供)。

創立から7年後に現在地に移転し、新たな事業を加えつつ視覚障害者の総合施設として発展してきました。21世紀を迎え、情報化社会の進展、障害の重度化、ニーズの多様化に応えるため、2004年の全面改築を契機にさまざまな事業を新たに加え、総合施設として機能を一層強化しました。

▨ 【概要】

京都ライトハウスは、視覚などに障害のある全ての人が、個人として尊重され、その人らしい自立した生活を営むことが出来るよう積極的に取り組んでいる総合福祉施設です。海なき灯台として光を放ち続けてまいりましたが、皆様の善意をお借りして、さらに光を高くかかげ遠くまで届けたいと思います。一層のご理解とご支援をよろしくお願い致します。

| 講師 | 社会福祉法人 京都ライトハウス |

| 分野 | 障害者支援 |

| 体験場所 | 社会福祉法人 京都ライトハウス 京都市北区紫野花ノ坊町11 |

| 体験時間 | 120分~180分程度 |

| 対象人数 | ~30名程度 |

| グループ | 1班:4~6名(最大4班まで同時に可能) |

| クラス | 1クラス:30名 |

| 予約 | 要予約 |

| 定休日 | 日、祝 *土は要相談 |

| 参考予算 | 会場費:6,600円~ お一人様:3,500円(税込)資料代・昼食代込) *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| 学ぶことが出来るSDGs番号 | 3、16 |

| ターゲット(客層) | 修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | 研修旅行、修学旅行、学習 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

【体験型・講義型】愛される旅行者へ ツーリストシップ学習

≪観光アクティビティ≫

【商品】:【愛される旅行者へ ツーリストシップ学習】

現在、日本を始め世界が直面している観光課題は、どうすれば、皆が観光・旅行・旅を楽しみ見聞を深めながら、他方で住民の生活や地域の文化や遺産を守ることができるのか、という問いです。私たちはこの課題に対し、観光地で観光客・住民・働き手の皆が、「皆と共に心地よい空間を築く」という心構えをつくることからアプローチしていきます。

▨ 【ツーリストシップ】とは

住む人・訪れる人・働く人、観光地に集う全ての人が意識したい心構え。具体的には、人・モノ・自然・文化・歴史・・・

その他に存在する全てのことを大切にすること。お互いに思いやりをもって接すること。

▨ 【学習内容】

【学習内容】:

➀ツーリストシップ教育についての学習講座(座学のみ)

➁ツーリストシップ教育についての学習 (フィールドワーク(京都市内))

【学ぶことが出来るSDGS番号】:8・11・12・14

【講話&フィールドワーク】:一般社団法人ツーリストシップ 代表理事 田中千恵子

【田中千恵子(たなか ちえこ) プロフィール】

2019年京都大学在学中に法人設立

埼玉県出身。幼少期を台湾で過ごす。

特色入試で京都大学に入学し、体験型海外渡航支援制度「おもろチャレンジ」への参加、

NTTドコモコンテスト最優秀賞受賞など学内外で精力的に活動。

2019年より「千恵の遺産」の活動を開始し、同年10月に一般社団法人CHIE-NO-WAを設立。

2020年6月30日に観光庁より発行された、国際基準に準ずる「日本版持続可能な観光ガイドライン」にて、

持続可能な観光の実現に向けた先進事例として紹介される。

▨ 【学習導入事例】

修学旅行事前学習として:

天理市井戸堂小学校

天理市立北中学校

天理市丹波小学校 等

修学旅行事前学習フィールドワークとして:

法政大学国際高等学校

大学連携ツアー 等

| 分野 | 地方自治 |

| 体験場所 | 京都市内 |

| 体験時間 | 約90分程度 *1時間未満は要御相談 |

| 対象人数 | 5名~200名程度 *(多数の場合は要相談) |

| 予約 | 要予約 |

| 参考手配予算 | 座 学 の み : お一人様:1,500円(税込)*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 フィールドワーク: お一人様:4,500円(税込)*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| ターゲット(客層) | 修学旅行生、一般 |

| ターゲット(ビジネス) | 修学旅行、教育学習 |

【体験学習】レース染色体験

~京都・西陣でレースの歴史とファッションを考える~

▨ 【レースファッションの歴史】とは

レースの語源は「しばる」という英語のレーシア (Lacier) からきたといわれていますが、「わな」という意味のラテン語ラク(Laqueue)から

古代仏語のラシ (Lassis) を通して派生したという説もあり、

それはレースの形状が漁獲や狩猟に使う網やわなに似ていたためだからともいわれています。

そのほかデンタル(歯)からきた説、くもの巣からきた説など様々な説があります。

レースとは、糸を撚り合わせたり、組み合わせたりして網状の透かし模様に作られた布のこと。

針、ボビンあるいは編み棒などを用い、手によって作られるものと機械によって作られるものとがあります。

広義には布に透かし模様をほどこした「エンブロイダリーレース」も含みます。

レースの起源は紀元前の狩猟時代にまでさかのぼりますが、14世紀末から16世紀初めにかけて白地白糸刺繍がさまざまに発展し、

16世紀初頭には麻生地に刺繍されたレースに、より透けたものが求められるようになります。

今日我々が見るような装飾を目的とする独立した形のレースが生まれたのは1540年頃といわれています。

それ以降、これらのレースはベルギーのフランドル、イタリアのヴェネツィア、フランスのアランソン、シャンティ等で発展していきました。

中世の手工業時代、レースの生産には多くの時間と人、そして熟練した技術を要したため、

レースは王侯貴族の贅沢の象徴であり、庶民のレース使用を禁じた時代もあるほどでした。

レースはまさに『織物の王様』というのにふさわしいといえるでしょう。

▨ 【体験内容】

わが国におけるレースの製造・発祥の地といわれる京都・西陣において、

わが国におけるレースの製造・発祥の地といわれる京都において、 日本の服飾文化の歴史と海外のレースの歴史を比較学習してみることは、 日本の服飾文化の歴史と海外のレースの歴史を比較学習してみることは、

服飾の変遷史を知る上で大変重要なことであると考えます

〇現代における進化したレース生地の紹介

〇並びにレースの染色体験

| 学ぶことが出来るSDGS番号 | 4・12・14 |

| 分野 | 伝統産業 |

| 体験場所 | レースミュージアム【LOOP】 |

| 体験時間 | 約60分程度 *1時間未満は要御相談 |

| 対象人数 | 4~10名程度 *(多数の場合は要相談) |

| 予約 | 要予約 |

| 参考予算 | 体験:お一人様:2,500円(税込) *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| ターゲット(客層) | 修学旅行生、一般 |

| ターゲット(ビジネス) | 修学旅行、教育学習

*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

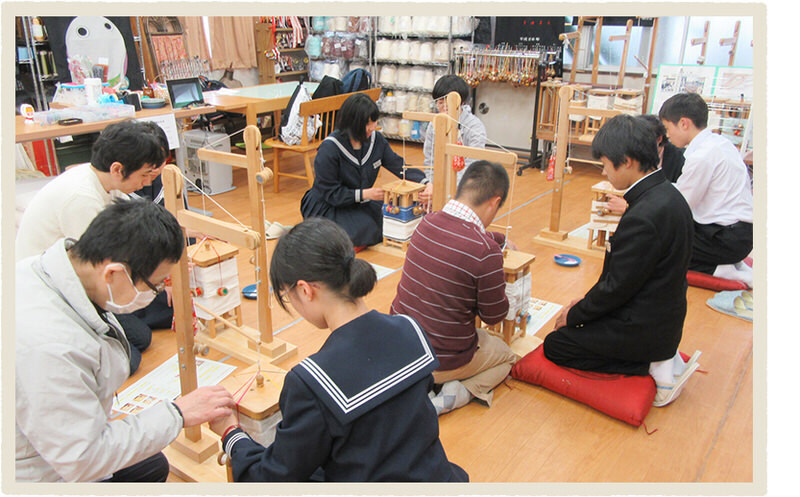

【体験型】ユニバーサル支援学習&伝統産業・ものづくり体験

▨ 【内容】

1.京くみひも体験教室

重り玉に巻き付けた色とりどりのシルクの糸の束を8つを組紐台にセットして、その8つを講師の指導通りに動かすことで、30㎝程度の組紐を組みます。(八組み)

組めた紐を使って、お好みの天然石などを組み込んでストラップに加工し、世界に一つだけの、自分だけのストラップとしてお持ち帰りいただきます。

【体験時間 約60分 1~15名 】

2.西陣工房の施設見学 所要時間30分程度

3.障害者の自立についての講義

テーマ 伝福連携について 伝統産業の将来と障害者の可能性を探る

【所要時間 30分~60分】

*5名以上でご希望の方には施設見学、講義もさせていただきます。

▨ ≪京都西陣福慈会の理念≫

1.利用する障害者がその持てる能力を最大限発揮し、社会が求める水準の仕事が提供できるよう使命感を持って取り組み、常に独創性、創造性を発揮して事業を推進します。

2.「伝福連携」を進めて地元伝統産業に貢献し、地域の伝統に根ざした市場価値の高いものづくりを行うことで地元の業者や住民から絶大なる信頼を得、

理想的な「地域共生」を目指します。

3.利用者が主体性や社会性を身に付けられるよう、卓球バレーやウクレレアンサンブル、合宿などの集団活動を推進してそのレベルアップに努めると共に、

常に 障害者国体など、ハイレベルな大会での入賞を目指すことで利用者に夢と希望を与えます。

*社会福祉法人 京都西陣福祉会:

西陣工房は西陣織と京くみひもを生産する就労継続支援B型事業所(いわゆる共同作業所)であり、そこでは多くの障害者が働いています。

一般的に障害者の作業所と言うと、内職的な軽作業をしているイメージがありますが、西陣工房では、平成16年の開所以来「伝福連携」を合い言葉に、

日本を代表する伝統産業である西陣織や京組紐に取り組み、いくつかの工程において障害者が職員の助けを借りてその後継者として業界から認められる質の高い仕事を行っています。

そうした実績を京都市に認めていただき、令和3年4月、現在地に旧施設の3.5倍の床面積を有する新施設を建設し、新たなスタートを切りました。

西陣工房は障害者の施設として、また伝統産業の工房として、一般向けには、修学旅行生をはじめとした京都を訪れる観光客の方々が手軽に伝統産業を体験できるよう、

くみひも体験教室を開催してきました。

障害者の講師がお客さんにマンツーマンで教えて、シルク製手組みのストラップを作ることを通じて、

「はじめて障害者と話ができた」「障害があってもくみひもが上手」「和の奥深さを知った」「日本の伝統は素晴らしい」など、

障害者との交流や日本文化に対するうれしいも感想をいただいております。

修学旅行の場合、滞在時間が限られていて困難な面もありますが、時間的猶予のある方にはそうした体験内容を織物分野にも広げて、

他に無いユニークな体験ができるようにしたいと考えています。

西陣工房では「伝福連携」掲げて、障害者と共に本物の伝統産業を求める実践が積み重ねられてきましたが、

そうした活動に至る経緯であったり、活動内容をお話させていただくことも福祉関係者や学校関係者には好評で、体験教室とセットで実施させていただくこともあります。

多人数でお越しの場合は、体験教室が一度に15人程度しかできませんので、半分に分けて体験教室とお話しを交互に受けていただくことで対応させていただいております。

西陣工房のユニークな活動を通じて、より深く現在の障害者の可能性を実感したい方にお勧めします。

| 講師 | 社会福祉法人 京都西陣福祉会 |

| 分野 | 障害者支援・伝統産業ものづくり |

| 体験場所 | 社会福祉法人 京都西陣福祉会 |

| 対象人数 | 1~30名程度 |

| 予約 | 要予約 |

| 定休日 | 土・日・祝日 |

| 参考予算 | 体験料金 1名 2,650円 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| ターゲット(客層) | 修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | 研修旅行、修学旅行、学習 |

【体験型】コーヒーの淹れ方・焙煎講座

コーヒーマイスターによる ~ ティスティング体験 ~

コーヒーマイスター:AMANO

COFFEE ROASTERS 代表 天野 隆

【所属団体】 全日本コーヒー商工組合連合会 会員

京都珈琲商工組合 会員

日本スペシャルティコーヒー協会 会員

【資格】 J.C.Q.Aコーヒーインストラクター

SCAJコーヒーマイスター

コーヒーの味の表現は、左のCoffee

Taster's Flavor Wheel(新しくなりました)のように表現します。

SCAA(アメリカ・スペシャルティコーヒー協会)

たとえば、FLORAL(花)であれば、バラのようなジャスミンのようなNUTTY/COCOA(ナッツ・ココア)であればピーナッツ、アーモンド、チョコレート、ダークチョコレート

FRUIT(フルーツ)であれば、BERRY(ベリー)DRIED FRUIT(ドライフルーツ)CITRUS FRUIT(シトラスフルーツ)であれば、ラズベリー、プラム、ピーチ、パイナップル、オレンジ、ライム、レモン…と表現します。

| 所要時間 | 2時間程度 *1時間未満は要御相談 |

| 体験場所 | 京都市 |

| 体験時間 | 120分~ |

| 対象人数 | 多数の場合は要相談 要予約 |

| 予約 | 要予約 |

| 参考予算 | お一人 3,980円(税込)*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| ターゲット(客層) | 富裕層、キャリア層、修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | コンベンション・カンファレンス・学会・社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション

*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

【講義型】京都ベンチャーキャリア・産業学習

▨ 【ローム株式会社】

創業者の佐藤研一郎が大学在学中に超小型抵抗器を開発して特許を取得。

卒業と同時にベンチャー企業を京都で立ち上げ京都府京都市右京区に本社を置く電子部品メーカー。

佐藤研一郎が、立命館大学在学時に考案した炭素皮膜抵抗の特許を元に創業した。社名のROHM(R:抵抗 Ohm:抵抗を示す単位)はそこに由来する。

その後、大規模集積回路の製造を手がけ始め、現在は様々な機能を顧客の要望に応じてLSI上に集積するカスタムLSIが主力となっている。

日本のカスタムLSI市場を席巻するほどの企業であり、日本の集積回路のトップシェアを誇っている。

【創業】

1954年 - 東洋電具製作所を創業。

1981年 - 現社名に変更。

【事業内容】:集積回路、半導体素子、受動部品、ディスプレイ

【おもな製品】:LSI、トランジスタ、ダイオード、LED、抵抗器である。

【体験学習・講義型】京都・舞鶴 引き揚げ平和学習

ユネスコ世界記憶遺産登録

「京都・舞鶴 引き揚げ平和学習」

~帰還そして再開 苦境の記録~

▨ 【学習プラン】

【学習内容】:

○平和学習オンライン講座 (現地の学校様へオンライン講師出張派遣)

○出張での平和学習講座 *オンライン可 (京都市のお泊り施設へ講師出張派遣)

○舞鶴引揚記念館の見学と引き揚げワークショップ

【オプション】

〇京都市内で空襲被爆地と原爆投下地をガイドと歩く

【コース】:西陣原爆投下地 → 東山空襲(東山区馬町)

【ガイド】:北野界わい創生会のガイド

【参考予算】:要相談

【参考資料(京都市内)】

第1回 1月16日23時23分頃、馬町空襲(東山区馬町)死者36名(一説に40名以上)、被災家屋140戸以上

第3回 4月16日、太秦空襲(右京区)死者2人、重傷者11人、軽傷者37人、民家半壊3戸

第5回 6月26日早朝、西陣空襲(上京区出水)死者50人、重軽傷者66人、被害家屋292戸、罹災者850名(京都府警の資料では死者43人、重傷13人など計109人が死傷したとされる)

【来館実績】

木更津総合高校 かえつ有明高校 千葉県立千葉高校 巣鴨中学校 相模原市立藤野中学校 金沢大学付属高校 千葉県立流山高校 宮城県立古川高校 國學院大學栃木高校

東京都立大島高校 八王子市立第三中学校

| 学ぶことが出来るSDGS番号 | 3・4・5・10・11・16・17 |

| 講話 | 舞鶴引揚記念館職員(学芸員 他) |

| 館内ガイド | 舞鶴引揚記念館の語り部 (*学生語り部ガイド((注)学生語り部は要相談)) |

| 分野 | 平和 |

| 体験場所 | 京都市(講話のみ) 又は舞鶴市 |

| 体験時間 | 約90分~120分 *1時間未満は要御相談 *講話のみの場合は60分 |

| 対象人数 | 30名 ~ *(多数の場合は要相談) 要予約 *30名未満の場合は要相談 |

| 予約 | 要予約 |

| 参考予算 | 66,000円(税込)*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 (*入館料金・ガイド料金・講師料金は別途) |

| ターゲット(客層) | 修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | 修学旅行、教育学習

*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

舞鶴引き揚げに関する映画で舞鶴がロケ地に使用された映画

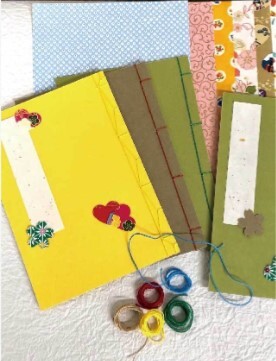

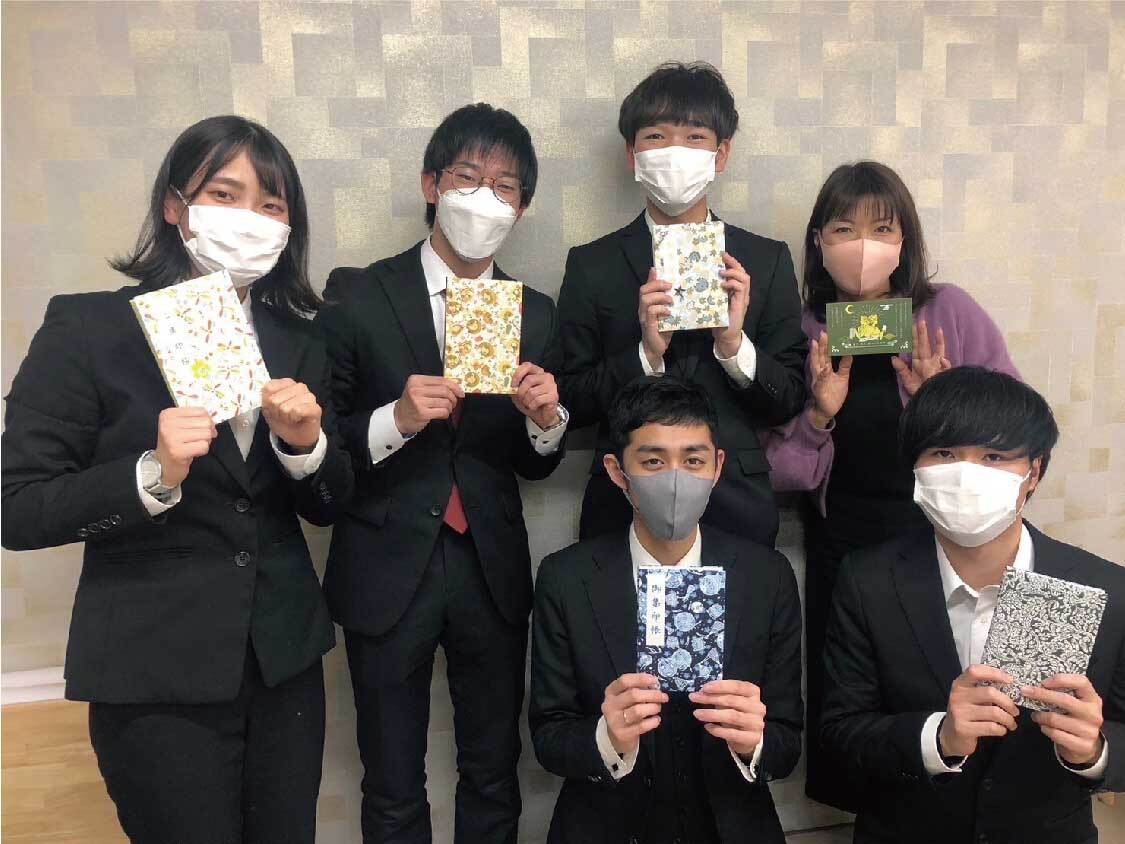

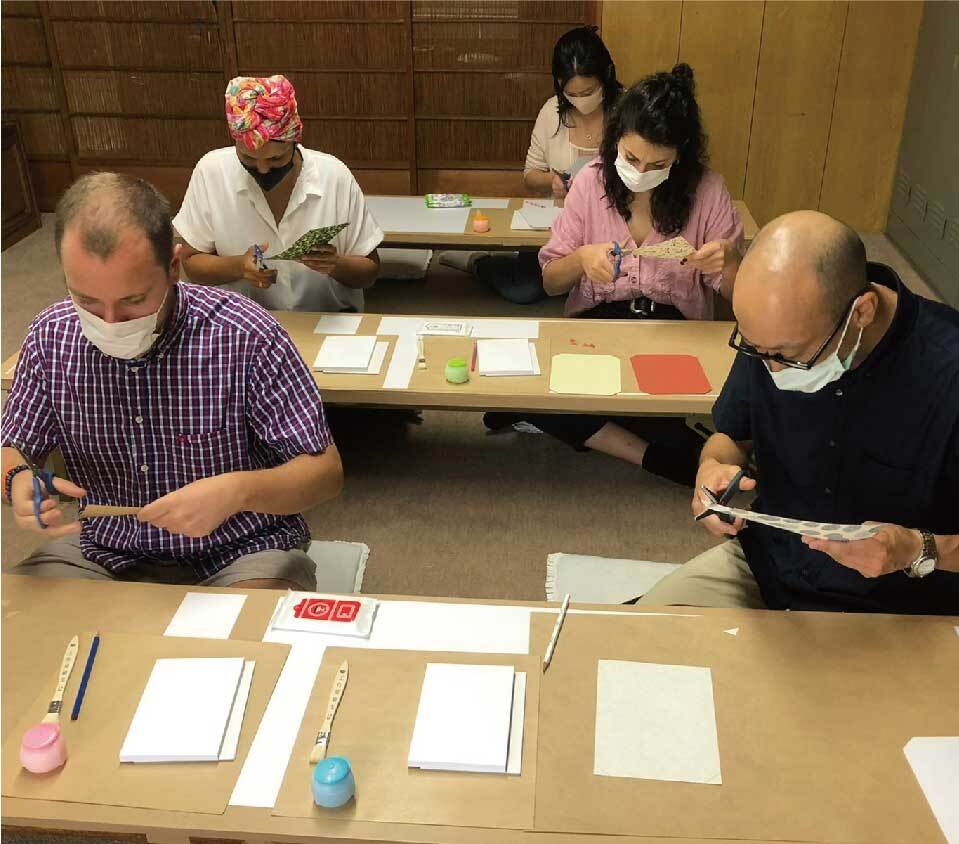

【体験学習】御朱印帳 和綴じ帖 手作り体験

~ 自分だけのオリジナル 御朱印帖 和綴じ帖作り ~

▨ 【内容】

20種類以上ある友禅紙から御朱印帳の表紙紙を選んで頂き、御朱印帳の中身と表紙を合わせる作業をしていただきます。表紙を作る工程では、当社オリジナルのふくらし加工を体験していただき、表紙に厚みをもたせてかわいく仕上げ、世界に1つのオリジナル御朱印帳を作っていただきます。

【オリジナル ご朱印帳 和綴じ帖】

【オリジナル ご朱印帳 和綴じ帖】

【体験風景】

| 企業訪問受け入れ | 可能(企業見学) |

| SDGS番号 | 4・9・12 |

| 所要時間 | 60分程度 *30分未満は要御相談 |

| 体験場所 | 京都市 |

| 体験時間 | 30分~60分程度 |

| 対象人数 | 多数の場合は要相談 要予約 |

| 予約 | 要予約 |

| 出張体験 | 可能 *要相談 |

| 参考予算 | お一人2,980円(税込)*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| ターゲット(一般(客層)) | 富裕層、キャリア層、修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | コンベンション・カンファレンス・学会・社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行、学習 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

【お問合せ先】:北野界わい創生会 担当:鳥井光広

090-9610-2012 FAX:075-463-4698

京都市上京区中立売通六軒町西入三軒町65

http:www.torii-kitanokaiwai.com E-mail:toriisan@deluxe.ocn.ne.jp

【体験型】【修学旅行生限定】《日本最大の和装業界の地》京都・室町での和装業界で会社見学

▨ 日本最大の和装業界が集まる京都・室町

日本各地から和装産地から和装品が集まり、滋賀県近江から始まる近江商人が、天秤棒を担ぎ全国各地へ行商から始まる日本最大の和装下問屋が集まる地。普段では、絶対に一般人が入る事は、出来ない問屋の仕事場に修学旅行生限定で会社見学が、北野界わい創生会のオリジナルプランとして展開させて頂きます。

※北野界わい創生会のガイド付

【株式会社きしょう】

京都にて呉服・和装小物、革製品、宝飾品の卸売販売やOEM生産を行う問屋。

設立: 1984年(昭和59年)

| 企業訪問受け入れ | 可能(企業見学) |

| 所要時間 | 60分程度 *30分未満は要御相談 |

| 体験場所 | 京都市 |

| 体験時間 | 60分程度 |

| 対象人数 | 多数の場合は要相談 要予約 |

| 予約 | 要予約 |

| 参考予算 | お一人2,980円(税込)*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| ターゲット(一般(客層)) | 富裕層、キャリア層、修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | コンベンション・カンファレンス・学会・社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行、学習 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

【お問合せ先】:北野界わい創生会 担当:鳥井光広

090-9610-2012 FAX:075-463-4698

京都市上京区中立売通六軒町西入三軒町65

http:www.torii-kitanokaiwai.com E-mail:toriisan@deluxe.ocn.ne.jp

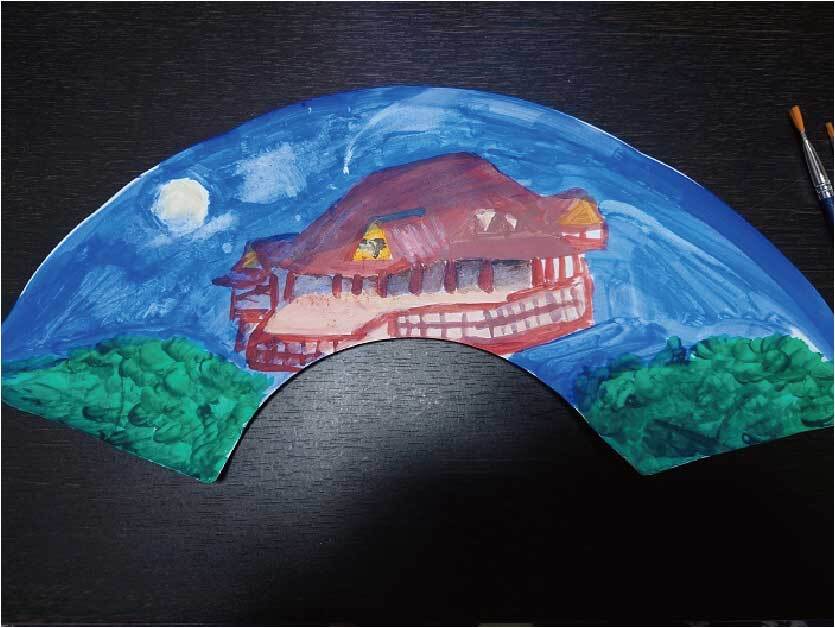

【体験型】京扇子 絵付け体験

~ 自分だけのオリジナル 京扇子作り ~

▨ 【内容】

扇子のサイズ(7寸5分と6寸5分)を選んで、花や人物、文字、キャラクターなどを絵具で好きに描いてもらいます。後日、職人が扇子に仕立て、お手元にお届けします。

扇子作りを体験することで、京都の伝統的文化を学べます。体験には扇子作りの職人又は絵の職人が講師となります。

| SDGS番号 | 12・13・15・17 |

| 所要時間 | 45分~90分程度 *30分未満は要御相談 |

| 体験場所 | 京都市 |

| 体験時間 | 30分~60分程度 |

| 対象人数 | 1~6名程度 *多数の場合は要相談 要予約 |

| 場所 | 京都市東山区五条橋東6丁目540-8 |

| 予約 | 要予約 |

| 出張体験 | 可能 *要相談 |

| 参考予算 | お一人3,980円(税込)*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| ターゲット(一般(客層)) | 国内旅行客、富裕層、キャリア層、修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | コンベンション・カンファレンス・学会・社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行、学習 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

【体験型】新万葉 染め体験

▨ 【内容】

伊勢木綿生地の手ぬぐいに独自開発した新万葉染めの染料で、好きな技法で好きな色を使って染めて貰います。(*人数が多い場合は技法・色数をこちら側で決める場合があります。)

| SDGS番号 | 12・14 |

| 所要時間 | 60分~90分程度 *30分未満は要御相談 |

| 体験場所 | 京都市 |

| 体験時間 | 60分程度 |

| 対象人数 | 1~6名程度 *多数の場合は要相談 要予約 |

| 開館時間 | 1~6名程度 *多数の場合は要相談 要予約 |

| 場所 | 午前10時 ~ 午後17時 |

| 予約 | 要予約 *予約日の1週間前までに予約をお願い申し上げます。 |

| 参考予算 | お一人2,980円(税込)*時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| ターゲット(一般(客層)) | 国内旅行客、富裕層、キャリア層、修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | コンベンション・カンファレンス・学会・社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行、学習 *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

【体験型】京都 指輪つくり体験

~ 自分だけのオリジナル ~

▨ 【内容】

~京都の境内で行う 本格的ジュエリー体験~

由来ある菅公誕生の地と伝えられる菅大臣神社。その中に建つ工房も百年以上経つ京町家を改築し、ジュエリーショップとして営んできました。京都の歴史を感じられる場所で、思い出に残るジュエリーを制作していただきます。

▨ 【学習内容】

コース1:学業成就・シルバーリング

○学問の神様として有名な菅原道真公をご祭神とする神社です。学業成就・合格祈願の想いを込めて、お守りにもなるシルバーリングを制作できます。

コース2:本格リング体験

○リングの幅から材質(KIO・ピンクゴールド)宝石までカスタマイズ可

| 所要時間 | 60分~100分程度 *60分未満は要御相談 |

| 体験場所 | 京都市 |

| 対象人数 | 1~8名程度 *多数の場合は要相談 要予約 |

| 時間 | 午前11時00分 ~ 午後19時00分 |

| 場所 | 京都市下京区仏光寺通新町西入菅大臣町185-1 株式会社OZAKI |

| 予約 | 要予約 |

| 定休日 | 毎週月曜日 |

| 参考予算 | コース1:お一人7,680円(税込) コース2:お一人7,680円~79,800円(税込) *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

| ターゲット(一般(客層)) | 国内旅行客、富裕層、キャリア層、修学旅行生(高校生のみ) |

| ターゲット(ビジネス) | 社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行(高校生のみ) *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

【体験型】こけ玉 手作りレッスン

▨ 【内容】

花工房では「生命花手毬」といった苔玉作りを体験して頂いております。土を触り、生きている植物に触れ自分で作ることにより育てる楽しさを知り、特にそこから生きている物に対しての「生命の大切さ」を学んで頂けると花育をおススメしております。商標登録もしております。

| 所要時間 | 40分 ~ 60分程度 *30分未満は要御相談 |

| 体験場所 | 株式会社 花工房 *人数により別会場 |

| 体験時間 | 30分~60分程度 |

| 対象人数 | 1名~100名 *多数の場合は要相談 要予約 |

| 時間 | 修学旅行 観光内の設定時間 |

| 予約 | 要予約 |

| 出張体験 | 可能 *要相談 |

| 参考予算 | 一般客 :お一人3,980円(税込)~ 修学旅行:お一人2,500円(税込)~ |

| ターゲット(一般(客層)) | 富裕層、キャリア層、修学旅行生 |

| ターゲット(ビジネス) | 社員旅行・インセンティブツアー・MICE(ビジネスカンファレンス)・プロモーション・研修旅行・団体ツアー・アクティビティ・エクスカーション、修学旅行(高校生のみ) *時期や依頼内容によっては大きく変わります。 |

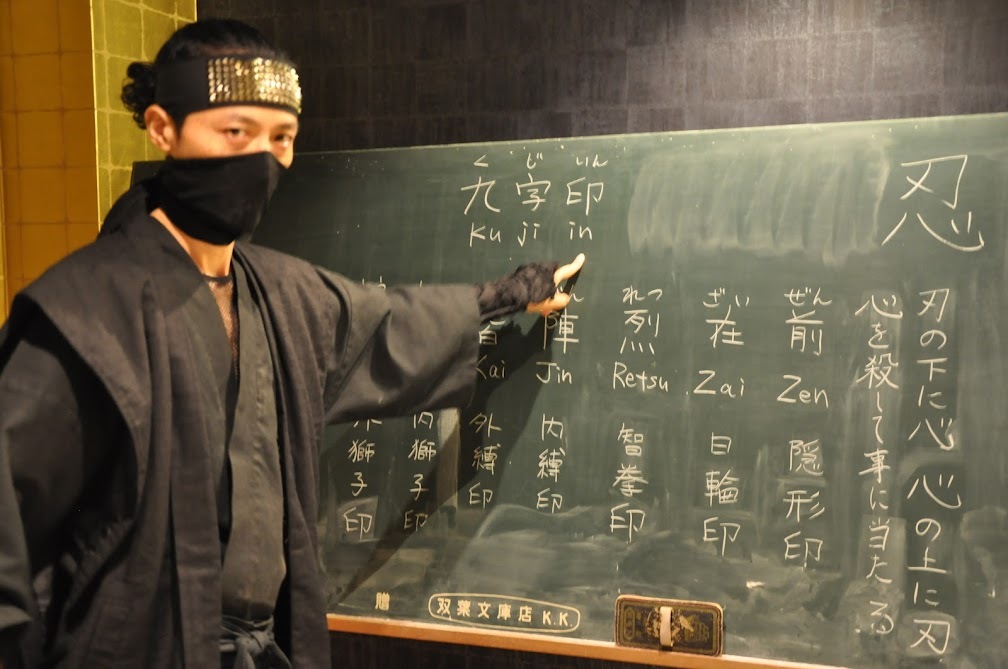

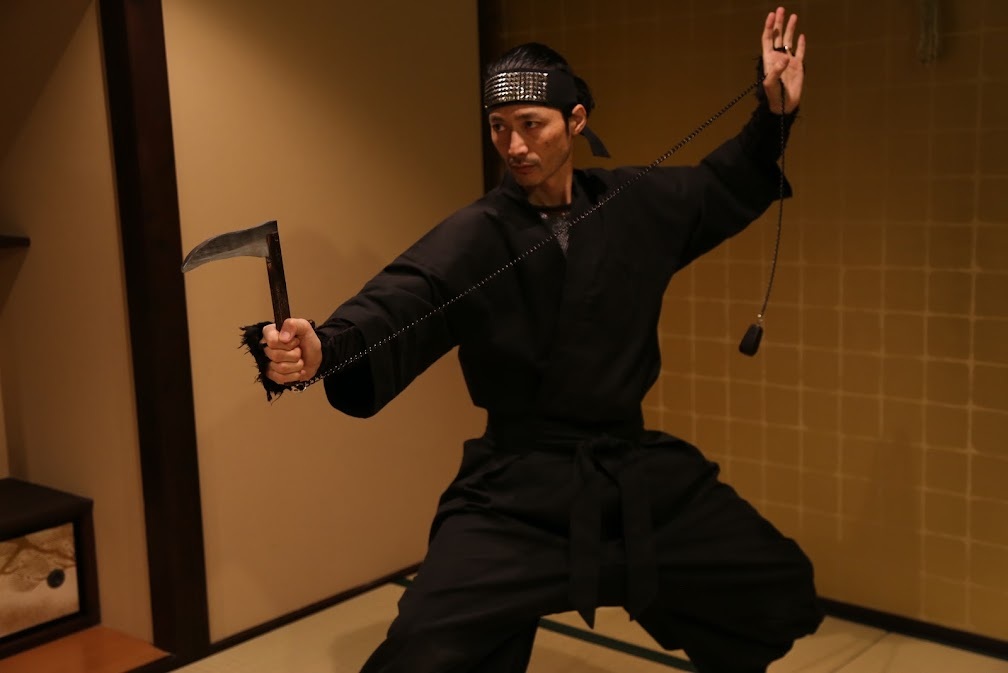

【体験型】忍者体験プラン(修学旅行生向け)

本格的な京都で伊賀流の忍者体験道場

| 対象 | 小中高生、危険な武器を扱うので注意事項を守り講師の指示に従える方のみ(お客様の故意、不注意による怪我や事故に関して、当道場は一切責任を負いません) |

| 期間 | 3月4月を除く通年 |

| 開始時間 | 10時、13時、15時、17時 |

| 所要時間 | 1時間〜1時間半(人数により変動) |

| 定員 | 1回あたり3〜10名 |

| 言語 | 日本語、英語 |

| 料金 | 1人あたり4,980円(忍者衣装レンタルは含まれません) |

| 体験内容 | 九字印(精神統一)、忍び足、忍者刀の説明と実践、武器道具の説明、苦無、手裏剣、吹き矢の実践。体験を通して、忍者の歴史や役割、精神性を伝える。 |

| 集合・解散 | 伊賀流忍者道場(京都市下京区白楽天町528二階) |

| 備考 | ご希望の、日時、人数、代表者名をご連絡ください。空きがありましたら、ご予約確定のメールを返信致します。 |

| キャンセルポリシー | 1ヶ月前までは無料。1ヶ月前〜8日前までは50%。7日前以降は100%。 変更は空きがあれば可能、無い場合はキャンセル扱いとさせて頂きます。 |

【体験型】出張坐禅体験

宿泊施設や食事会場で坐禅体験

坐禅(ざぜん)とは、姿勢を正して座り、呼吸を調え、心を統一させる仏教の修行法で、自分自身の心と向き合い、物事の真実の姿を見極めることを目的とします。禅宗の中心的な実践であり、「ただ坐る」こと(曹洞宗の「只管打坐(しかんたざ)」)や、呼吸を数えたり公案を使ったり(臨済宗)しながら、身・息・心の調和を図ることで、集中力向上や精神安定、リラックス効果などが期待されます。

「坐禅」と「座禅」

◯坐禅(ざぜん): 「坐」は座る動作そのものを強調し、禅宗で使われる正式な表記。

◯座禅(ざぜん): 「座」は座る場所の意味合いが強く、一般的に使われる表記。

どちらも意味は同じだが、「坐禅」の方が「動作」に重きを置く。

坐禅が、旅館やホテル等、ご希望の会場で体験できます。講話も同時に体験できます。

| 料金 | 2,000円(税別)/1名様 30名様以下でも最低保証料金(@44,000円/校)により実施可能です。 |

| 定員 | 40名様~ |

| 所要時間 | 60分 |

| 場所 | お客様の宿泊施設・食事会場・貸会等 |

| 備考 | 会場費は料金に含まれておりません。 |

【お問合せ先】:北野界わい創生会 担当:鳥井光広

090-9610-2012 FAX:075-463-4698

京都市上京区中立売通六軒町西入三軒町65

http:www.torii-kitanokaiwai.com E-mail:toriisan@deluxe.ocn.ne.jp